您现在的位置是:首页 > 好奇研究所好奇研究所

商朝国宝叫司母戊还是后母戊考古专家论辩焦点并非文字

![]() 访客

2025-07-23

【好奇研究所】

24人已围观

访客

2025-07-23

【好奇研究所】

24人已围观

最近,国家博物馆终身研究员孙机的采访录音再次将商朝青铜鼎的名字争议推向了公众视野。

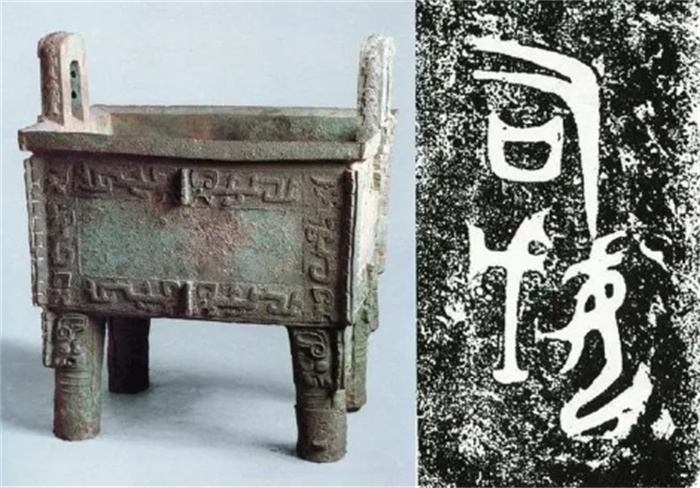

这场争议围绕着我们国家博物馆展出的最大、最重的商朝青铜鼎展开。该鼎于1939年在河南安阳出土,最初被命名为“司母戊”鼎,并沿用了几十年,甚至写进了教科书中。直到2011年,国博的“我国古代青铜器艺术”展览中,鼎上的名称标牌突然改为了“后母戊”。此后,新闻媒体也开始使用“后母戊”这个称呼。这一争议甚至在河南安阳举办了“思辨堂”,邀请学者们辩论鼎究竟应该叫“司母戊”还是“后母戊”。

实际上,“司”与“后”的争议由来已久。1946年,青铜鼎从发现者吴玉瑶家中被安阳县古物保存文员会公开展览。当时的复旦大学教授张凤根根据鼎上的刻铭提议将其命名为“司母戊鼎”。这一建议得到了胡适、夏鼐等学者的支持,并被中央博物院采纳。

同年,《申报》文史专栏的记者邵慎之却提出不同观点,他认为鼎上刻铭中近似于“司”的字实际上应该是“后”。然而,邵慎之的观点没有得到当时大多数学者的认可。

到了1959年,我国科学院院长郭沫若先生在鉴赏了青铜鼎后重申了“司母戊鼎”的称谓,认为“司”通假“祠”,意思是祭祀母亲戊。“司母戊鼎”成为官方名称,并被写入教科书中,直到2011年。

即使在国博专家孙机提出更名为“后母戊”之后,仍然有许多学者坚持称其为“司母戊”。曹定云等学者甚至公开发表文章反对更名。

实际上,这场争论并不仅仅关乎文字本身,反映了商朝殷商文化中的祭祀制度。青铜鼎的铭文在不同的场景下可以有不同的解读。

从青铜鼎的用途来看,可以分为祭器和明器两类。祭器是用于宗庙中反复祭祀的器物,铸造祭器的人可以是死者的当代人,也可以是与死者相隔数百年的人。明器则是用于丧葬的陪葬品,只能由死者去世时的人制作。由于用途不同,铭文的称谓也会有所不同。

司(后)母戊鼎是在殷墟小屯村被村民偶然发现的,出土地点和埋藏情况已无从考证。在商朝历史上存在许多名为戊的女性,如大丁、武丁、祖甲、祖乙等都有与之配偶的名为戊的人。这使得制造这个鼎的人的身份不尽相同。

在商朝的王位继承制度中,父传子和兄终弟及是并存的。如果司(后)母戊鼎是商王武丁的配偶妇戊的陪葬品,那么制造这个鼎的人可能是武丁的儿子祖庚或祖甲。他们是继承王位的人,给自己母亲制造的陪葬品可以使用动词“司”,表示祭祀母亲戊;也可以使用名词“后”,因为他们是王位的继承人,可以用尊贵的“后”字表示自己的身份,意思是“王母戊”。

需要特别说明的是,甲骨文中的“后”并不是指“王的正妻王后”,而是指君主的意思。正如《尔雅·释后》所记载的:“后,君也。”夏朝的最高统治者就称为“某某后”,而不是“某某王”。

商朝有个惯例,父亲的兄弟都称为父,母亲的姒娣都称为母。为了区别,王位上的人称自己的父亲为“后父”,对应的就有“后母”一词。

如果司(后)母戊鼎的主人不是武丁的配偶,那么在兄终弟及的商代中,继承王位的可能是自己的叔叔。作为儿子祭祀母亲,就不能使用“后”这个专属于王室的名词,只能使用“司”。

司(后)母戊鼎的“来历不明”是导致学者们争议的一个原因,但这场争论的焦点并不是文字本身,而是背后所反映的殷商祭祀制度。在不同的情境下,可以有不同的解读。

目前,“后母戊”这个说法逐渐流行起来,是因为考古学界普遍认为该鼎是商王武丁的配偶妇戊的陪葬品,而不是宗庙用品。这一观点是基于在妇好墓中出土的“司(后)母辛鼎”,两者有许多相似之处。

无论是“司母戊”还是“后母戊”,这两个名字在甲骨文中都有出现,而且甲骨文中的一些“后”字的确被反写为“司”。从文字解读的角度来看,无论是哪个名称都没有错。这场争议的解决可能要依靠更多的考古发现和文化解读。商朝作为我国历史上重要的王朝,留下了许多珍贵的文化遗产,它们为我们理解古代文明提供了宝贵的线索。无论是“司母戊”还是“后母戊”,它们都是我们宝贵的历史遗产,代表着商代的文化与智慧。

Tags:

相关文章

- 良渚考古发现以前我国人是怎么知道有五千年历史的

- 秦人起源之谜,考古取得重大发现,难怪少昊成了“西方白帝”

- 夏朝存不存在:考古发现夏商盐铜基地,难怪二里头被称为“夏都”

- 中国青铜技术来源:考古发现改写西来说,难怪蚩尤能“以金为兵”

- 众所周知纸的出现是在东汉,为何战国就出现了“纸上谈兵”的典故

- 商朝多次迁都原因:商朝“水井”改写认知,难怪盘庚迁到安阳

- 王健林花800万分期买下一幅画 如今估价数亿 王健林:永远不卖

- 街头发现秦代“奇书” 专家:记载了焚书前的历史 将重写历史

- 村民挖到80斤乱世黄金,价值超2000万,专家:不属于你,上交吧

- 神秘消失的日本船只,运输价值100亿的中国文物,沉没至今未找到